「에드워드 커티스, 위대한 유산展」에 다녀와서

- 2011.9.3~10.11, 세종문화회관 미술관 -

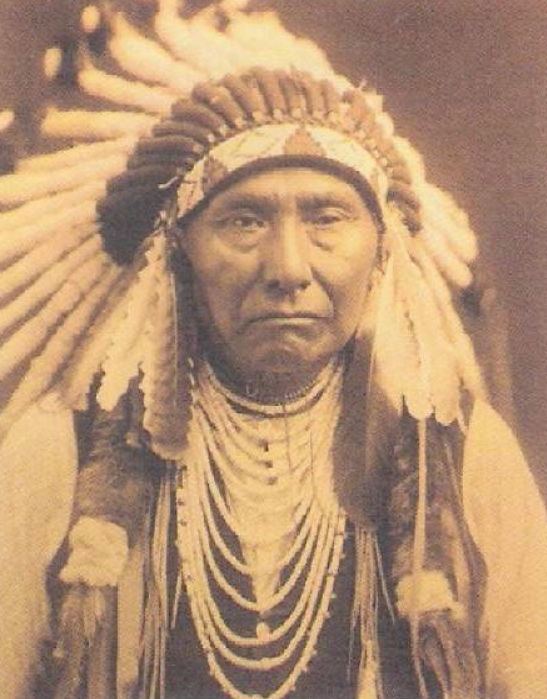

* 전시회 팜플릿 표지 사진(인디언의 모습) *

가을 햇볕이 따스한 한낮, 세종문화회관 미술관에서 전시하고 있는 <에드워드 커티스, 위대한 유산展>(미 대사관 주최, ㈜앰허스트 주관)을 보기 위해 발걸음을 재촉했다. 9월 3일부터 시작된 전시는 10월 11일에 막을 내리게 되므로 차일피일하다 기회를 놓칠 것 같아서였다. 특히 이 전시를 위해 여러 날 늦은 밤까지 심혈을 기울인 내 조카 유진이를 생각해서라도 꼭 관람하고 싶었다.

이 전시는 북미 인디언들의 역사와 문화의 다양성을 기념하고 알리려는 목적으로 미국 국무성의 지원으로 이루어진 것이다. 전시의 내용은 1900년대 초 북미 인디언들의 생활양식을 담은 에드워드 커티스의 예술 사진 및 자료 등 총 75점과 동시에 커티스의 작품을 중심으로 앤 메이크피스(Anne Makepeace)에서 제작, 다큐멘터리 영화상을 수상한 “Coming to Light” 를 소개하는 것으로 내용이 꾸며져 있다. 그런데 이 전시가 특히 주목을 끄는 것은 이 지구상에서 사라져가는 종족, 인디언들의 마지막 발자취를 담은 에드워드 커티스의 사진을 통해 사진 초기의 역사뿐 아니라 인디언들의 역사를 조명할 수 있는 최고의 자리라는 것이었다.

에드워드 커티스(1886~1952)는 사라져가는 북미 인디언들의 모습을 사진에 담아낸 위대한 사진작가였다. 그는 12세에 자신의 카메라를 직접 만들고, 17세에 사진 스튜디오에서 견습생으로 일할 만큼 어려서부터 사진에 관심이 많은 소년이었다. 그리고 23세에는 시애틀에서 가장 유명한 사진가가 되었다. 그런 그가 자연과 조화롭게 살아가는 인디언의 민속과 풍속에 깊은 관심을 가지게 된 것은 알래스카 탐험을 하게 된 32세 때부터였다. 이 때 그는 자연과 조화롭게 살아가는 인디언의 민속과 풍속에 깊은 관심을 가지게 돠었고, 그 후 그는 30여 년 동안 북미 인디언들의 주술 및 역사, 종교, 생활모습을 다양하게 사진으로 남겼다. 에드워드 커티스는 그가 방문한 종족들에 대한 풍부한 정보와 다른 곳에서는 발견할 수 없는 인디언들에 대한 숨겨진 이야기들을 사진에 담음으로써 사진작가로서뿐 아니라 인류학자로서의 역할을 감당하며 북미 역사의 위대한 부분을 기록에 남겼다.

이들 사진은 북미 인디언들의 문화와 생활모습을 생생하게 나타내고 있어 문화적, 인류학적으로 큰 가치를 지니는 것으로, 사라져가는 종족인 인디언들의 마지막 발자취라는 점에서 또 하나 인류의 위대한 유산이라 할 수 있다. 더욱 그의 작품들은 독특한 질감으로 강한 사실성을 드러내고 있어 20세기 초 사진 역사의 한 모습을 엿볼 수 있게 한다. 이 전시는 1900년대부터 30여 년간 촬영된 에드워드 커티스의 예술 사진들을 네 가지 주제로 구성하여 소개했다.

자연, 그리고 영성 (Nature & Spirituality)

자연은 인디언에게 절대적인 존재였다. 정복의 대상이 아닌 더불어 살아가는 존재였다. 그래서 인격체였던 자연은 인디언들의 생활과 종교에 밀접하게 연관되어 있었다. 다시 말하면 자연은 그들의 생활이자 종교였다. 에드워드 커티스는 자연이 인디언 지역에 그려 넣은 아름답고 놀라운 광경이야말로 인디언들을 있게 한 가장 중요한 부분이며, 자연 속에서 행해지는 여러 영적 의식들을 그의 사진 속에 담아냈다. 지금까지 전해지는 그들의 노래에 영혼을 주제로 한 것이 많은 것도 이를 증명한다.

삶의 방식 (Ways of Life)

광활한 북아메리카 대륙의 주인이었던 인디언들의 생활 방식은 북미의 지형학적 특성과 각 지역의 기후가 뚜렷이 반영되어 나타났다. 에드워드 커티스는 지형적 특성에 따라 인디언 종족들을 평원 지대, 남서부, 북서부 해안, 고원 지대 등으로 나누었고, 각 지역에 사는 종족들은 자연 환경과 기후에 영향을 받아 자연 친화적인 특성을 지녔다.

원주민 종족들 (Native Portraits)

유럽인들이 북미 대륙에 정착하면서 인디언들은 가정과 사회, 전통 문화를 공격 당하였고, 인구수도 급격히 감소하였다. 이러한 감소로 북미 인디언들은 ‘사라지는 종족’으로 인식되기 시작했다. 격동의 시대를 겪고 있는 다양한 종족들의 얼굴을 마치 회화적인 기법으로 사진에 담은 커티스의 사진들은 각 종족들이 지닌 특징을 사실적으로 전해준다.

마지막 전사 (Last Warriors)

커티스가 촬영한 수천 장의 북미 원주민 사진들 중에 가장 명성 있는 사진은 바로 유명한 전사들과 추장들의 사진들이다. 마지막까지 백인들에게 저항하며 자신의 종족들을 지켰던 추장들과 전사들에게는 격동의 과거와 현재에 계속되는 어려움, 불확실한 미래에 대한 침통함이 반영되어 있다.

그리고 사진 전시와 함께 에드워드 커티스의 사진들을 중심으로, 앤 메이커피스(Anne Makepeace)에서 제작한 인디언들의 이야기를 다룬 다큐멘터리 ‘Coming to Light’을 상영하여 전시의 내용을 구체적으로 이해시키는데 노력했다. 다큐멘터리는 그의 작품들과 동시대 인디언들에 대해 집중적으로 다룬다. 전시를 위해 엄선된 작품들은 인물 초상과 풍경 등으로 커티스의 예술적이고 기술적인 전문 지식을 전해줌으로써 커티스가 촬영한 다양한 문화적, 지형적 지역들을 이해하기 쉽게 보여준다. 또한 미대사관의 지원 하에 인디언 관련 자료들과 인디언들의 삶과 문화를 경험해 볼 수 있다.

전시회를 관람하면서 나는 한편으로 씁쓸한 생각이 들지 않을 수 없었다. 전시의 목적은 이 지구상에서 사라져가는 종족, 인디언들의 마지막 발자취를 담은 에드워드 커티스의 사진을 통해 사진 초기의 역사뿐 아니라 인디언들의 역사를 조명할 수 있게 하는 것이었지만, 침략자에 의해 고통을 당한 그들의 슬픈 역사가 내 머리에서 떠나지 않았기 때문이었다.

나는 미국, 캐나다, 호주의 박물관을 방문했을 때도 그랬다. 백인들에 의해 조상으로부터 이어온 삶의 터전에서 추방당한 그들, 그로하여 그들의 고유한 문화유산을 송두리째 잃어버린 참담한 역사를 떠올렸던 것이다. 역사는 으레 침략자의 입장에서 기록된다고는 하지만, 박물관 어느 어느 한 구석에도 침략자로서의 참회의 구절을 적어넣기에는 너무나 인색했다. 그들은 인디언들을 노예로, 아니, 철저한 종족말살정책을 펴면서 괴롭히지 않았던가.

<인디언의 역사>라는 책을 저술한 바르톨로메는 인디언들의 문화와 풍속 뿐 아니라 유럽인들이 인디언들을 어떻게 다루었는지에 대해 자세히 폭로하였다. “...(인디언)남편들은 광산에서 죽어갔고, 아내들은 과로에 죽어갔으며, 아이들은 먹을 젖이 없어 죽어갔다....” 콜럼부스 이후 아메리카로 건너온 유럽인들은 인디언들에 대해 다양한 방법으로 ‘철저한 종족말살’이라는 정책을 펼쳤던 것이다.

미국 정부는 1868년부터 인디언 보호구역(Indian Reservation)을 설정하여 인디언의 자치정부를 허용하고 인디언들이 그들의 방식대로 살아갈 수 있도록 공간을 확보해주었다. 그러나 인디언 보호구역은 실상 백인 이주자들의 토지 확보를 위해 인디언들을 일정한 지역에 가두면서 만들어진 것이었다. 그리하여 310개소에 이르는 미국 내 보호구역에 거주하는 많은 수의 인디언들은 삶다운 삶을 포기한 채 마약이나 알콜․도박에 중독 되어 살았다. 대륙의 주인이었던 자신의 신세를 한탄하며 말이다.

뉴멕시코 역사박물관에는 인디언에 대한 학살의 역사를 반성하는 내용의 문구를 다음과 같이 적어놓고 있다. "We cannot escape history... we will be remembered in spite of ourselves.(우리는 역사를 피할 수 없다...... 우리는 우리 자신임에도 불구하고 그렇게 기억될 것이다”

그렇지만 인디언들을 몰아낸 터에서 수많은 관광객들에게 인디언의 문화와 예술 그리고 역사를 팔아 돈을 벌고 있는 그들의 모습은 얼마나 아이러니한가. 노상에서 인디언들을 시켜 그들이 만든 장신구들을 팔고 있으니 말이다. 전시장 밖으로 나온 뒤에도 나는 전시장에 걸려 있는 슬픈 눈망울을 한 인디언의 사진이 오버랩 되면서 마음이 저려왔다.

<끝>

'문학관련 > -문화일반' 카테고리의 다른 글

| 오세영(OH SEA YOUNG) 개인전 "심성의 기호" (0) | 2016.05.16 |

|---|---|

| 뮤지컬 '조로(Zorro the Musical)' - 3시간의 화려한 무대, 흥겨운 선율, 현란한 리듬에 매혹되다! (0) | 2012.01.05 |

| 전통 민화를 주제로 한 김혜주(청주대학교 교수) 개인전 (0) | 2010.07.26 |

| 풍부한 감정의 로댕 조각, 건강한 육체미의 그리스 조각 (0) | 2010.06.24 |

| 천안함 46명의 수병을 보내며 - 절망보다 분노하라, 울기보다 다짐하라 (0) | 2010.04.29 |

댓글