- [한국인이 애송하는 사랑시] [43]

- 고추씨 같은 귀울음소리 들리다 - 박성우

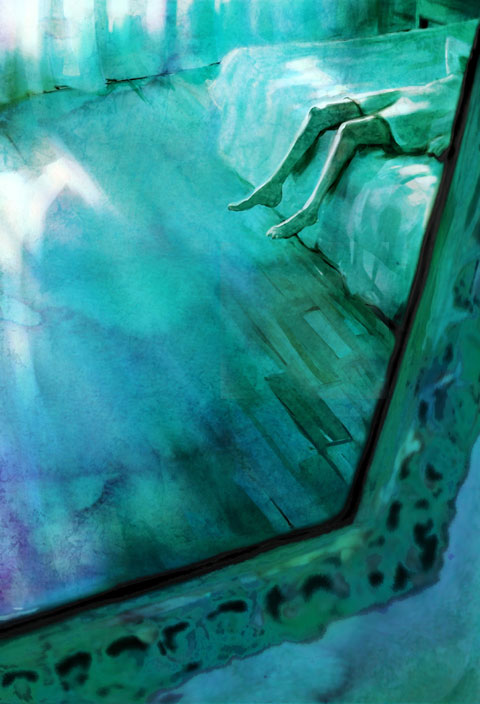

▲ 일러스트=클로이

뒤척이는 밤, 돌아눕다가 우는 소릴 들었다

처음엔 그냥 귓밥 구르는 소리인 줄 알았다

고추씨 같은 귀울음소리,

누군가 내 몸 안에서 울고 있었다

부질없는 일이야, 잘래잘래

고개 저을 때마다 고추씨 같은 귀울음소리,

마르면서 젖어가는 울음소리가 명명하게 들려왔다

고추는 매운 물을 죄 빼내어도 맵듯

마른 눈물로 얼룩진 그녀도 나도 맵게 우는 밤이었다

헤어짐의 눈물을 노래한 이 시를 읽으면 내 몸 안에서도 잠들었던 울음소리가 깨어난다. 어깨 들썩이며 숨죽여 우는 소리. 그녀의 어깨, 얼굴에 어른대는 두 줄기 불빛, 빈 방에 들어가 문 걸고 서둘러 이불 속에 들어 토해내던 통곡. 헤어짐이 아픈 것은 이별을 해도 사랑은 지나가는 것이 아니기 때문이다. 사랑하는 사람은 사랑했던 과거의 사람이 아니라 지금도 내 안에 남아 울고 있는 사람이 되고, 나를 울리는 사람이 된다.

두 사람에게는 지금 나란히 걸었던 길이 보인다. 함께 보았던 영화 장면이, 자취방에 두고 간, 오랜 시간 걸려 만든 손뜨개 목도리가 떠오른다. 죽음까지 함께 할 수 없으리라는 예감에 사랑한다는 말도 아낄 수밖에 없던 시간들도 떠오른다. 언 손을 녹여주던 그 저녁이 바로 오늘같이 쌀쌀한 날이었을 때 뒤척임은 한이 없다. 사랑의 기억이 달콤한 것은 잠 못 이루게 하는 설레임 때문이지만, 그것이 쓰디쓴 것도 바로 그 사랑이 남기는 기억 때문이다.

박성우(37) 시인에게는 사랑이 지나간 뒤의 아픔을 노래한 시들이 많다. '어둠 돌돌 말아 청한 저 새우잠,// 누굴 못 잊어 야윈 등만 자꾸 움츠리나// 욱신거려 견딜 수 없었겠지/ 오므렸던 그리움의 꼬리 퉁기면/ 어둠 속으로 튀어 나가는 물별들,// 더러는 베개에 떨어져 젖네'(〈초승달〉)처럼 이별은 오그리고 청하는 잠마저 허락하지 않는다. 그리움을 더 이상 참을 수 없을 때 튀어 나가는 것이 있으니, 그만 베개에 떨어지는 그 물별(눈물)은 얼마나 가련한 아름다움인가. 그 아픔으로부터 벗어나려 하지만 '어느 애벌레가 뚫고 나갔을까/ 이 밤에 유일한 저 탈출구//'(〈보름달〉)라 하면서도 이내 '함께 빠져나갈 그대 뵈지' 않음이 안타깝다. 그저 보름달에 희미한 제 그림자만 오래도록 바라보았으리라. 모든 시는 이처럼 근원적으로 '서러운 사랑 이야기'이다. 사랑 아니고서 무엇을 시로 쓸 수 있을까. 또한 시 아니고서 무엇으로 사랑의 '물별'을 반짝이게 할 수 있을까. 청년기의 사랑은 그 무모함 때문에 절절하고, 그 순정함 때문에 눈물 난다.

박성우 시인은 '조용한 배려와 연민'의 시인이다. 시골에서 조용히 시를 쓰기 때문인지 그의 사랑시들은 자연에서 오는 열락에 대해 사랑의 형식으로 화답하는 것 같기도 하다. 초승달이 보름달이 되는 것을 반복하는 것 또한 '매운' 고추씨 같은 사랑의 기억 때문이 아니겠는가.

2008. 11. 10 / 조선일보

'문학관련 > - 조선일보 사랑시' 카테고리의 다른 글

| 사랑시[45] : 저녁의 연인들 - 황학주 (0) | 2008.11.13 |

|---|---|

| 사랑시[44] : 백년(百年) - 문태준 (0) | 2008.11.13 |

| 사랑시[42] : 사랑 - 박형준 (0) | 2008.11.10 |

| 사랑시[41] : 농담 - 이문재 (0) | 2008.11.08 |

| 사랑시[40] : 나와 나타샤와 흰 당나귀 - 백석 (0) | 2008.11.07 |

댓글